الطريق الى اليسار، السياسة، السجن والمعتقل الجزء 7.6.5.4

الشعب نيوز/ بقلم : غريبي بن منا (تابع)

(4)

في تلك السنة كنت أقول لو كان الفقر رجلا لضربته. كرهت الفقر والخصاصة والاحتياج. مرت الأيام بلياليها ونحن نعيش الرتابة وظلم الفقر...

تفرح أمي كل نهاية سنة مدرسية عندما أقول لها "راني جيت الاول في القسم" ونمدلها" الكرني "ونقلها "هاك شوف المعدل"، لكن المسكينة تنهرني مع ابتسامة عريضة وتقول لي "باباي ما قرانيش"، وتتنهد ملئ صدرها وكأنها تريد أن تشتم أباها لأنه لم يحملها أبدا الى المدرسة... كانت تفرح كثيرا بالجائزة التي أتحصل عليها كل نهاية سنة مدرسية وتذهب مباشرة لبيت أختها المحاذي لبيتنا لتفتخر بنتائج إبنها العظيمة وكأنها تقول لها "ريت جهدي ما مشاش خسارة"...

كنا نسكن في قرية متناثرة البيوت في ضيعات فلاحية تبعد عن مدرسة "البريج " قرابة خمسة كيلوميترات كنا نقطعها مرتين في اليوم وكانت الطريق شبه وعرة وخاصة في فصل الشتاء، كنا نخرج من بيوتنا من السادسة والنصف صباحا لنكون أمام المدرسة قبل الساعة الثامنة ونغادر على الساعة الثالثة ظهرا رجوعا...

في الطريق كنا نمشي أفواجا، نتكلم ونعيد على مسامع بعضنا ما قرأناه وتعلمناه اليوم وخاصة نعيد المحفوظات وبعض سور القرآن التي درسها لنا سيدي المعلم وفي طريق عودتنا في تلك المسارب الضيقة التي تشق الحقول والأراضي المزروعة كنا لا نتوانى في أخذ وأكل ما جادت به بعض الأشجار من ثمار وخاصة البرتقال بجميع أنواعه وبقايا شجيرات العنب (الزڨنڨونة) ولم لا أكل ما يعترضنا من ثمار سواء حان وقت قطافها أم لم يحن...

أما عند الوصول إلى البيت، أرمي تلك المحفظة تحت "الدكانة" وأسأل أمي إن كان هناك ما آكله وعادة ما تمدني ببعض خبز "الطابونة" مع قليل من الزيت في صحن بلاستيكي مقزز ومن ثمة تأمرني بالذهاب ل"السانية" إما لجلب الأعشاب أو لرعي البقرة أو الذهاب الى "حانوت رشيد" لشراء الشاي وقليل من السكر وتمدني ببعض البيضات لأبيعها ومقابل ثمنها أشتري لها ولأبي "كيلو وميا" أو رطل وخمسين "

" الكيلو وميا" هو ببساطة كيلو سكر ومائة غرام شاي... وهكذا تفهمون أن"رطل وخمسين" هو نصف "كيلو وميا "...

كانت أمي، كأبي أيضا يشربان الشاي كل صباح وكل مساء قبل النوم وهذه عادة جميع السكان وأجزم أنها عادة في كل قرى وأرياف تونس، حتى نحن الصغار كان لنا نصيب من هذا، فكانت أمي تعطينا القليل منه في كأس "طرابلسي" وتزيده الماء حتى لا نتذوق مرارته، وكنا أيضا قد ابتدعنا نوعا جديدا من اللمجة ألا وهي "كسكروت بالتاي" فكنا نأخذ بعض من خبز " الطابونة" ونفتحه الى نصفين ونضع وسطه قطرات كثيرة من الشاي ونأكله...

يأتي الصيف وتأتي معه العطلة الطويلة، وفي هذه الفترة لا نعرف معنى للعطلة أو الراحة بل كنا نعتبرها أشغالا شاقة...

نعم. كنا ننهض باكرا جدا وقبل طلوع الفجر لنذهب للرعي فكانت كل عائلة تملك بعض البقرات أو بعض الخرفان أو النوعين معا وكان دورنا كأطفال صغار أن نقوم باكرا لنلتقي في أحد الأماكن الشاسعة والخصبة (فيها برشا عشب) ونترك الماشية ترعى. كان أغلبنا يلعب كرة القدم التي تعلمناها ورأيناها لأول مرة من أطفال قرية المدرسة، فكنا نصنع الكرة من بعض الأقمشة البالية وبعض الخيوط...

أما أنا، فكانت لا تستهويني هذه اللعبة، فكثيرا ما كنت أحمل معي تلك القصص والروايات - الجوائز- لإعادة قراءتها وأحمل معي كتاب القراءة وقلم الرصاص لأعيد ما حفظته ودرسته طيلة السنة الدراسية، كنت أحب الكتب وكنت أريد أن أستمر دائما الأول على قسمي لتفرح أمي...

كنت دائما أقول "لازم نفرح أمي."

كانت إمرأة توفر كل شيء، كل ما أطلبه منها كانت تراه واجبا وأمرا، دجاجاتها يوفرون البيض يوميا فكانت تعطيني قفة مملوءة بيضا لأبيعه لعطار القرية وأشتري ما يلزمني من أدوات مدرسية وما طلبها منا سيدي المعلم وأعطيها بقية النقود لتخبأها في "صرة" ولا أدرى أين تضعها، لكنها تمدها يوم السوق الاسبوعي لأبي وتطلب منه أن يشتري لنا بعض الملابس والأحذية البسيطة وما ينقصها في البيت...

فكنا كل يوم خميس (يوم السوق) ننتظر الحافلة التي تأتي من المدينة لينزل منها أبي وعمي وكل رجال القرية محملين بما جادت به السوق....

وكنا نسأل الاب "شنوة جبتلي؟ شريتلي منديلة ؟شريتلي سروال؟ جبتلي" صبادري غزالة" شريتلنا لحم؟ شريتلنا شامية؟"

وكان يجيب مرة بنعم ومرة بلا... والأغلب كانت كلمة "لا " هي الطاغية.....

عشنا هكذا، وتربينا هنا بين الحقول والأرض والرعي والأغنام ودجاجات الأم والمدرسة....

(5)

تاكلسة هي مجموعة قرى متناثرة ولكل واحدة اسم، وهي عبارة عن منازل كثيرة متفرقة بين الضيعات وبين الجبال (جبل قربص وجبل عبد الرحمان) وبين الهضاب الواسعة التي يحدها البحر من عديد الزوايا. وهناك بعض التجمعات السكنية الصغيرة جدا (بدار، البريج، بير مروة، سيدي عيسى، المرناڨية، دوالة، الجبوزة، دار الجندي، الرمل، الرتيبة، هنشير الشاذلي، واد العبيد...) وبها 6 أو سبعة مدارس إبتدائية ومعهدا فلاحيا. تفتقر الجهة كاملة لوجود معهد ثانوي أو مقر بلدية أو معتمدية (إداريا: تاكلسة تتبع بلدية ومعتمدية سليمان في تلك السنوات) ولا وجود لصيدلية ولا لطبيب ولا وجود للضوء والماء (ستاغ وصوناد) بخلاف بعض التجمعات السكنية التي بدأت تتحسس دخول ضوء الدولة لبعض منازلها....

أما أنا فكنت أقطن إحدى هذه القرى واسمها "الرمل" والاسم جاء من نوعية التربة الارضية هناك (رملية) والتي تتميز أساسا بقلة سكانها وهم عادة يحملون نفس اللقب الذي أحمل وهم من يملكون كل أراضي هذه القرية وكانت كل عائلة تبني بيوتها في أرضها الخاصة لذلك كانت المنازل متناثرة هنا وهناك وليست بعيدة بعضها عن البعض... لذلك كانت نسوة القرية يطلقن الصيحات عندما يموت أحدنا أو عندما يسقط آخر في أحد الآبار وعندما تصير مشاجرة (وهي قليلة جدا) بين بعض العائلات حول الأرض او المواشي... وتطلقن الزغاريد ايذانا بولادة أو نجاح أو شراء جرار قديم أو خطوبة، فكانت الزغاريد والصياح لإعلان الخبر للمتساكنين والأهالي ...

لكل عائلة منزل يتكون على الأغلب من بيت واحدة وبعض الأكواخ (معمرة) وزريبة للماشية، أما الدجاج فكان حرا دون أقفاص ولا زريبة يعيش مطلق الحرية بين الأشجار ويبيض أينما أراد ويتكاثر في أعشاشه التي يبنيها وتكون عادة بين الطوابي (الطابية هي تلك النبتة التي تنتج الهندي والظلف...)

وكل عائلة تربي الدجاج وكل إمرأة تعرف قطيع دجاجها حتى وإن اختلط بدجاج جارتها...

أمي عيشة كانت تقدر تفرز إحدى دجاجاتها من بين عشرين دجاجة على ملك خالتي فضيلة أو جارتنا فاطمة أو جارتنا حليمة...

لم يحصل أن رأيت عائلة لا تملك الدجاج لأنه ادخار حياتي كما الموظف في المدينة يملك دفتر ادخار في مركز بريد (بوسطة).

فعند الحاجة الحياتية كانت النسوة تبيع البيض أو الدجاج نفسه لشراء كل ما يلزم وخاصة بيع السردوك والعتوڨة (العتوڨة هي دجاجة célibataire)

كان يعتمد اقتصاد قريتنا اذن وبالأساس على الزراعة (فلفل، طماطم، بصل، دلاع، قرع، بطاطا، بطيخ، ثوم...) وبعض الزراعات الكبرى (قمح، فرينة، شعير) وبعض الأشجار (وخاصة البرتقال)، وتربية الماشية (بقر وخرفان) وتربية الدواجن (دجاج خاصة، حجل، بيشكو...)

من الضيعة السانية كنا نعيش كامل السنة فلا نعرف طريق البقال والخضار والجزار، حتى أنني أتذكر أنه لا يوجد في تاكلسة كلها جزار أو خضار أو محل لبيع الفواكه والتوابل أو ما شابه ذلك..

فقط كان هناك عطار في كل قرية (وكنا نسميه حانوت الجربي)، يبيع بعض السلع القليلة ولا يمكن أن تجد إثنين منهم في نفس القرية...

نطبخ ما يلزمنا للأكل من الضيعة، البيض من دجاجات الوالدة، أما اللحم فلحم الدجاج (الدجاج العربي طبعا) أما السمك (الحوت) فلا نعرفه كثيرا رغم وجود البحر قريبا منا...

أما لحم الخروف أو لحم البقرة فكان بالمناسبات: في الاعراس والختان مثلا، أو في عيد الاضحى، أو عندما يمرض خروف أو أحد عجول البقر وقبل أن يلفظ أنفاسه كان السكين سباقا للنفس الأخير. يتم ذبح الخروف أو العجل قبل أن يتوفى ويتم توزيع اللحم على كل العائلات وكل عائلة مطالبة بخلاص ما وصلها من لحم في مرات لاحقة (وقت الميسرة)، يعني يتم بيع ذلك اللحم للجميع ولكن دفع المال ليس في وقتها بل عند المقدرة، (واللي ما عنداش ياخذ بلاش) وهكذا لا يخسر الفلاح ثروته الحيوانية...

وكنا نأكل اللحم أيضا بمناسبة "امك طنڨو"...

و"امك طنڨو" هو عملية جماعية دعائية ندعو فيها الأمطار للنزول (عملية - مثل صلاة الاستسقاء) لكن يقوم بها أهل قريتي دون صلاة، فقط يتجمع الأهالي ويدورون في حلقة واسعة أو يتمشون في أحدى الثنايا وينادون ويدعون المطر للنزول وفي آخر الاحتفال يتم ذبح أحد الخرفان أو العجول وتقسيم اللحم وتوزيعه على الجميع (ويكون الجميع قد ساهم بقليل من ماله لشراء الخروف أاو العجل)، وأحيانا كثيرة لا ينزل المطر وترى على وجوه الرجال حالة من الاحباط والندم على تلك الذبيحة وذلك الدعاء وعلى صرف الأموال بلا فائدة...

كما تلاحظون قلت وذكرت أن عملية "امك طنڨو" تدور دون صلاة. نعم هكذا كانت تتم وهذا سيجرني للحديث عن ظاهرة التدين أو عدمه في قريتي...

وسبق أن قلت: لا يوجد في القرية والقرى المجاورة كلها لا طبيب ولا صيدلية ولا بائع خضر ولا بائع سمك ولا مستشفى (بإستثناء مستوصف قديم به ممرض وحيد في قرية بير مروة) ولا وجود أيضا لجامع أو مسجد.

نعم لا وجود لجامع ولا مسجد ولا إمام...

هناك ظاهرة أخرى لابد من الحديث عنها (لأنها مهمة وليس لإطالة الحديث) وهي غياب ظاهرة التدين حتى يخيل إليك عدم وجود الدين في قرانا، هل تصدقون أنني لا أعرف أحدا من أهلي ومن قريتي يصلي؟ نعم الله موجود في حديث الناس مثلا أسمع أبي يقول "ان شاء الله" وأمي تردد دائما "ربي يعينك" وعمي يقول باستمرار "كان حب ربي" وجارتنا تقول لابنها "الله يهلكك يا حلوف"، أما كلام في الدين أو الصلاة والزكاة فلم أرى أحدا يتحدث فيها أو عنها... حتى سور القرآن لم أعرفها إلا من خلال سيدي المعلم في المدرسة وهي تكون محتشمة أو قليلة جدا ولا أعرف هل هذا الأمر عام في كامل البلاد أم يخصنا نحن فقط؟

فلا وجود للدين في قريتي وكأن الله كان غائبا هناك، أو ربما نحن في قرية منسية نساها الله كما نستها الدولة والحكام...

أما أخلاق أهلي واهل قريتي فهي أخلاق كريمة وجميلة، كلها أفعال خير وحب وتآزر وتعاون وهي التي يسميها لنا سيدي المعلم أخلاق المسلمين...

أما الأولياء الصالحون فهم كثر، لا تكاد تخلو قرية من وجودهم وأغلب العائلات كانت تسمي أبناءها بإسم هؤلاء، ففي قريتي الصغيرة كان هناك مبنى قديما يشبه مبنى المساجد وهو بالمناسبة ملاصق للمقبرة العائلية، هذا المبنى قيل لنا وأنه بني فوق قبر سيدي "بن عبيد"...

سيدي بن عبيد أو كما تسميه أمي "سيدي بيعيبيد" إسمه الأصلي " الغربي بن عبيد" أو "غريبي بن عبيد" لذلك فكانت نسوة القرية يسمين أبنائهم الذكور "غربي" أو "غريبي" وبناتهن الاناث "غربية" وذلك تبركا بهذا الولي الصالح ذي الكرامات والاعجاز (هكذا يقولون)

فالمرأة التي يموت لها ابن في سن مبكرة وأحيانا يموت إبنان او ثلاث فكانت تنصحها بقية النسوة باطلاق إسم ذلك الولي أو أي ولي آخر على المولود الجديد عله يعيش ولا يموت..

أمي انجبت بنية وأطلقت عليها اسم "سميرة" وعاشت وكبرت (ما تزال على قيد الحياة) وخسرت بعدها ابنين توفيا بعد أسابيع قليلة فقط، لذلك نصحتها جدتي وأمرتها بأن تسمي "غريبي" أو "غربية" على مولودها المقبل.

وهكذا حملت هذا الاسم......

حملت إسم ذلك الولي الصالح "سيدي الغريبي بن عبيد"، ذلك الولي الصالح الذي يتقرب من ضريحه سكان القرية ويذبحون الخرفان والعجول أمام مقر ضريحه بمناسبة ودونها وخاصة تلك النسوة العجائز اللاتي يزرنه يوميا للدعاء والتقرب وقضاء الحوائج...

أما أنا فكانت لي معه علاقة مختلفة جدا كانت لها أثرا كبيرا في حياتي لحد الآن...

فما قصتي مع هذا الولي الصالح "سيدي غريبي" أو "سيدي الغربي؟"

(6)

يبدو أن الأولياء الصالحين (ولا أعرف صالحين لشنوة) كان لهم الحظ الأوفر في فكر ومخيلة متساكني الريف والقرى أكثر من الدين ورجال الدين، فالكل كان يقسم برؤوسهم وكان لكل عائلة كبيرة وليها الصالح الخاص بها والتي تعتقد في معجزاته وكراماته وتفضله على البقية، فعائلتنا التي تحمل نفس اللقب الذي أحمل لا تقسم الأب "سيدي بن عبيد الغربي" وإذا أراد أحد أن يحلف ويؤدي القسم فما عليه إلا أن يقول "وراس سيدي بيعيبيد الغربي" فيتم تصديقه ولو كان يكذب... حتى أن أغلب الأسماء هناك كانت نسبة وتبركا بولي الجهة أو ولي العائلة، مثل سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي عبد الرحمان وسيدي فلان وعلان والقائمة تطول...

كنت أفكر دائما وأطرح السؤال لماذا سيدي المعلم وآنستي المعلمة يحدثوننا كثيرا عن الله والقرآن والإسلام في حين تحدثني أمي على سيدي الولي الصالح...

وطرحت السؤال الأخطر "زعمة شكون الصحيح؟"...

سألت مرة إحدى المعلمات وكان إسمها "سنية" فقالت إن الحاكم الفعلي هو الله والقرآن هو كلام الله أما الأولياء الصالحين فهم بشر عاشوا بيننا وكانوا يقومون بفعل الخير ولا يرضون الشر أبدا...

ففهمت بما يدع مجالا للشك أن هؤلاء هم بشر مثلنا تقريبا فهم مثل أبي ومثل جارنا "عمي إحمد" ومثل أمي ايضا...

فقط ما يميزهم عن بقية الموتى أن قبورهم تختلف عن بقية القبور، فلقد تم بناء بيت مزركش على القبر تعلوه قبة وفوق القبة حديد في شكل هلال، وداخل البيت هناك بعض الأقمشة البالية خضراء اللون وتوضع فوق القبر بعض الشموع القديمة وكأسا (حلاب) فيه بعض الماء و صحن بلاستيكي به بعض النقود البسيطة من فئة الفرنك والخمس فرنكات (مليم) وعشرة، وعشرون مليم ولم أرى أكثر من هكذا، وكان حارس المقبرة (عمي الجيلاني) يقوم بإشعال بعض الشمعات ليلا ويحرص على نظافة المكان وهو من كان يتمتع بتلك الاموال التي كان زوار الولي يضعونها في تلك الآنية البلاستيكية أو الفخارية...

عمي الجيلاني هذا رجل ضخم الجثة يسكن بجانب المقبرة ووراء بيت سيدي الولي الصالح ويشتغل كما غيره في الفلاحة وتربية الخرفان، وفي المساء يدخل ذلك البيت (مقر سيدي الولي ليضع ما يجده من فرنكات في جيبه ويقوم بملئ ذلك الكأس بالماء ويخرج ليتعشى مع زوجته وابنائه.

رأيت عديد المرات عمي الجيلاني يعاقر الخمر ويرقص في الأعراس وحفلات الختان، ويتصرف مثل جميع رجال القرية ولا شيء يميزه عنهم فقلت في نفسي "كيف لرجل يحرس الأموات ويدخل ذلك المكان المقدس متى شاء وهو المكلف بالسهر على بيت سيدي الولي ويأخذ الاموال ليشتري بعض قوارير الخمر ليسكر مثل رجال القرية ويتراقص يمينا وشمالا والنسوة يصفقن ويزعردن وكأن أمر الولي الصالح لا يعنيهم....

عندها بدأ الشك يدغدغ رأسي حول موضوع هذا البيت: هل هو مقدس فعلا؟ وهذا القبر ألا يكون قبرا عاديا لرجل مثل جدي ومثل كل الرجال الذين ماتوا، لا قداسة له ولا معجزات ولا كرامات؟

الذهاب الى المدرسة كان متنفسي الوحيد، فكنت أكتشف هناك ما لم أره ولا أعرفه في قريتي الضيقة، أما في قرية البريج أين توجد المدرسة فكنت أرى المدير والمعلم والمعلمة وبعض المنازل الجميلة وأرى معصرة الزيت، وبعض المحلات المهترئة وأرى محل الطاحونة التي تستقبل حرفاءها منذ السادسة صباحا فكنا نرى البغال والأحمرة ومجرورات بدائية (كريطة) رابضة امام ذلك المحل في انتظار دورها لطحن القمح والشعير والعودة به دقيقا الى المنزل...

أما ما شدني حقا هو ذلك المحل وهو الوحيد وقتها الذي ندخله كل يوم لشراء اللمجة والحلوى أو لشراء الشاي والسكر إذا كلفتني أمي...

هذا المحل "حانوت عم صالح بن عزيزة" كان يبيعنا اللمجة أو ما نسميه "كسكروت" بسعر عشرون مليما، نعم "كسكروت بعشرين فرنك": كان يقص الخبزة الى أربعة أجزاء ويأخذ أحد أرباعها ويفتحه بسكينة قديمة ذات أسنان ويضع داخل الخبز ملعقة من علبة الهريسة ثم يضيف القليل من الزيت (زيت الحاكم طبعا وليس زيت الزيتون) وللتذكير فإن سعر ربع الخبزة هو خمسة عشر مليما. أما ملعقة الهريسة وقطرات الزيت فكان سعرها خمسة مليمات فكنا لما نلج الى "عمك صالح" كنا نقول "اعطني ربع خبز ودورو هريسة وزيت"... ( الدورو هو خمسة مليمات)

أو كنا نشتري ربعا من الخبز دون هريسة ودون زيت ونشتري معها خمسة قطع صغيرة من الحلوى (خمسة كعبات حلوى بو فرنك) أو قطعة كبيرة من الحلوى ب(دورو)

كما كان يمكن أن نشتري بعض المرطبات البدائية البسيطة (بسكوي بو فرنك وهناك أيضا بسكوي بودورو) وهذا حسابيا يعني كنا نتغذى من العم "صالح" بعشرين مليما سواء أكلنا الكسكروت أو أكلنا الخبز والحلوى...

أما في الصباح، وعند دخولنا المدرسة فكان هناك لمجة "الكنتينة" وهي عبارة على كاس (آمبة) بها بعض الدقيق والماء الساخن (مثل الصحلب) وكان لذيذا ويدخل في أجسادنا بعض الدفيء وخاصة أثناء فصل الشتاء، وعرفنا فيما بعد أنها إعانة مهداة من أمريكا...

أما الزمن المدرسي فقد كان بسيطا ودون تعقيدات، كانت الأقسام موزعة بين "أ " و"ب"

أما أقسام ال"أ" فكان الدخول الى المدرسة على الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحا، وجماعة ال "ب" من الساعة العاشرة حتى منتصف النهار

بين منتصف النهار والواحدة ظهرا كانت ساعة راحة...

أما الحصة المسائية فكانت بالنسبة لأقسام "أ" من الواحدة حتى الثالثة ظهرا والأقسام "ب" من الثالثة حتى الخامسة مساء...

أما جماعة أقسام ال"أ" فهم التلاميذ من خارج قرية "البريج" وأقسام "ب" فمخصصة لتلاميذ "البريج"...

مدارس تونس في الستينات والسبعينات كانت مدارس العصا والفلڨة، مدارس العقاب، والعصا لمن عصى فكانت طريقة لم أو جمع الأصابع الخمس والضرب عليها بعصا المعلم وكانت موجعة جدا وخاصة عند الصباح شتاء ... وكان المعلم يسمي عصاه "مسعودة" ... حتى كرهنا هذا الاسم..

أما العقاب الثاني فكان نزع الحذاء ورفع الساقين في اتجاه السبورة أو يتم شدهما من طرف إثنين من الزملاء ليضربك المعلم عشرين ضربة وأنت تبكي بكاء مرا وتعيش لحظات الإهانة والقهر... ولما تعود الى البيت إياك أن تعيد على مسامع أبيك ما وقع لك من عقاب لأن ذاك يؤدي بالضرورة لعقاب آخر أشد... فالسكوت أهون وأحسن...

أما أنا فلم أتعرض كثيرا للضرب والعقاب فقط لأنني ببساطة كنت تلميذا مجتهدا، نجيبا حسن السيرة والسلوك (بطاقة عدد 3 نظيفة جدا..)

وكنت عادة منذ السنة الأولى حتى السنة الخامسة من الأوائل على كامل المدرسة إما الأول أو الثاني... لكن

ما وقع لي في السنة الاخيرة في تلك المدرسة (السنة السادسة) هو الذي قلب حياتي رأسا على عقب...

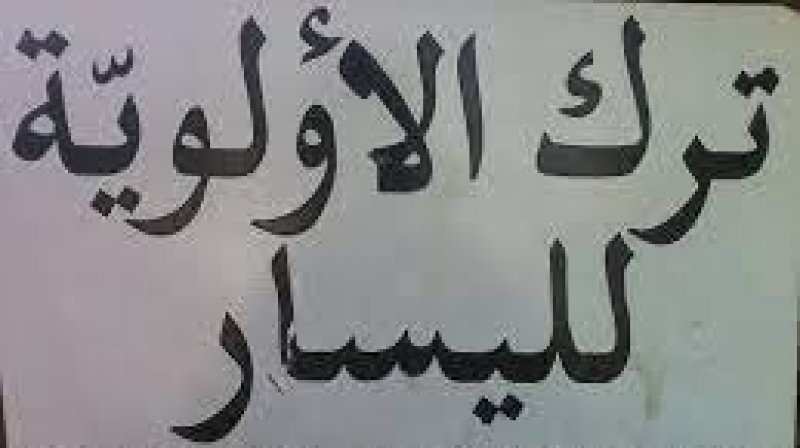

سيدي علي هو مدير المدرسة وهو أيضا كان يقوم بمهمة التدريس للسنة السادسة "ب" فقط أي كان له قسم فقط يدرسه وهو اختصاصه طيلة سنوات، فكان سيدي المدير هذا يختار التلاميذ النجباء والمميزين من قسم الخامسة "أ" والمميزون من خامسة "ب" وهذا يعني يأخذ النصف النجيب من كل قسم ليكون ويجعل منهم قسما يدرسه هو ويترك البقية لزميله المعلم ليدرس قسم السادسة "أ"

فكان طبعا الاختيار علي لأكون من قسم السادسة "ب" وهذا يعني أنني سأدرس عند سيدي "علي" المدير وهذا يعني أيضا أن الزمن المدرسي سيتغير أي أنني سأدخل المدرسة بداية من العاشرة صباحا حتى منتصف النهار ومن الثالثة ظهرا حتى الخامسة مساء، وهذا أيضا يعني أنني سأدرس مع تلاميذ قرية "البريج" وليس مع تلاميذ قريتي الذين درست معهم منذ البداية حتى الخامسة...

لم يعجب هذا الأمر أمي وحتى أبي رفض القبول وذهب الى المدرسة ليطلب إعادة النظر في قرار المدير ولكن هذا الاخير رفض الطلب وأقنع أبي بأنني سأدرس عنده وهذا مكسب في حد ذاته وهذا ما سيضمن لي النجاح في امتحان "السيزيام" والالتحاق بالمعهد الثانوي. رضخ أبي للأمر ورضخت أيضا وقبلت بكل مرارة...

(7)

توضيح لابد منه...

سألني بعض الأصدقاء والصديقات المتابعين حول عنوان النصوص التي أكتبها تباعا، ولتوضيح الأمر أقول.

الطريق الى اليسار والسياسة والسجن والمعتقل هو طبعا إختيار ضروري لأجيب نفسي وأجيب بعضهم عن الأسئلة:

لماذا اخترت ايديولوجيا اليسار؟

لماذا وجدت نفسي في السياسة؟

لماذا تم سجني؟

لماذا تم اعتقالي في رجيم معتوڨ؟

ألم يكن ممكنا أن أكون إنسانا دون ايديولوجيا؟

ألم يكن من الممكن أن أكون خارج دائرة السياسة والإهتمام بالشأن العام؟

ألم يكن من الممكن تجنب السجن والمعتقل وتلك المعاناة التي سببتها لنفسي ولعائلتي؟

لماذا لم أكن تلميذا وطالبا عاديا حتى التخرج ونيل الشهائد والدخول للعمل؟

هذه الاسئلة طرحتها على نفسي قبل أن تطرحها علي أمي وأبنائي وأهلي وأصدقائي...

وهذه النصوص التي أكتب وهذه المذكرات تحاول أن تكون إجابة شافية وكافية...

أكتوبر 1976 وبعد عطلة صيفية متعبة ومملة رجعت الى المدرسة للدخول الى قسم السادسة "ب"، تلاميذ القسم لا أعرف أغلبهم ففيهم الراسبين وفيهم من لم يدرس معي في السنوات الفارطة، معلم العربية ومعلم الفرنسية (مدير المدرسة) لم يسبق أيضا أن درست عندهما.

التوقيت المدرسي ليس هو الذي تعودت عليه طيلة الخمس سنوات السابقة، حتى القسم لم يكن مثل الأقسام السابقة فهو في حالة أحسن وأفضل وأضخم لأنه بكل بساطة هو "قسم المدير" فكل الأثاث داخله يوحي بأنه جديد (سبورة، طاولات، الحيطان مزركشة، طاولة المعلم وكرسيه)

أترابي وتلاميذ قريتي يودعون منازلهم منذ السادسة والنصف صباحا ويعودون الثالثة مساء، أما أنا فكنت أذهب منذ الفجر الى الحقل (السانية) لأقوم ببعض الأشغال الفلاحية في ضيعتنا البسيطة وهذه مهام يكلفني بها الوالد منذ الليلة السابقة فكان يأمرني بالقيام باكرا والذهاب للحقل لسقي الطماطم والفلفل والبصل أو للذهاب بعيدا بأغنام أمي لترعى وأعود الساعة التاسعة صباحا لتناول ما تيسر من اللمجة الصباحية وتتكون عادة مما بقي من عشاء البارحة مع تسخين بقايا الخبز على النار التي تطبخ عليها أمي الشاي( الكانون) ، هذه عادة يومية (تسخين الخبز وتجمير "البايت" على " كانون التاي") لأنه لا يوجد ببيتنا تلك الآلة التي عرفتها بعد سنوات أخرى والتى تسمى "ڨاز"،

لا بد من الإشارة هنا أيضا أن قريتنا وبيوتنا تفتقر للكهرباء والماء (ماء الشيشمة أو السبالة)

فالماء عندنا من بئر ضيعتنا، والكهرباء كان عبارة على بعض الشموع أو تلك الآلة البدائية التي تشتغل بالبترول ونسميها" ڨازة " أو"فنارة"

أما الطبخ فيتم عادة على نار الحطب وأحيانا أخرى فوق آلة صغيرة وغريبة تسمى "بابور" ويتم تشغيلها بالبترول (الڨاز).

كان أبي، إذن، مثل كل رجال القرية يكدس أمام المنزل الكثير من الحطب وخاصة بعد موسم جني الزيتون وبعد القيام بعميلة تقليم الأشجار "الزبيرة" حتى تتمكن أمي من إشعال "الطابونة" يوميا وطهي الخبز وإشعال "الكانون" لطبخ الأكل والشاي، فكنت أنا من يعين أبي على جلب الحطب وبقايا "الزبيرة" من حقل الزيتون والذي يبعد عن منزلنا مسافة كبيرة ونذهب أحيانا لجلبه من بقايا أشجار العنب المملوكة لديوان الفلاحة والذي يتبع للأراضي الدولية (التعاضديات الفلاحية).

وأكثر ما يؤلمني ويوجعني في هذه الأشغال هو عملية رش "البخارة" أو المبيدات الحشرية على النباتات، فهذه العملية متعبة ومقلقة لأنها تترك على جسدي وملابسي رائحة كريهة ليس من السهل إزالتها. تتم هذه العملية في الصباح الباكر أي قبل طلوع الفجر ويقول الفلاحون هناك يجب أن تتم عملية التبخير لما تكون النباتات مبللة قليلا بما ينزل عليها من "الندى" أو "الندوة" أثناء الليل وتصبح عملية التبخير دون جدوى بعد طلوع الشمس، لذاك كنا ننفذ أوامر الوالد قبل الذهاب الى المدرسة...

فكنت أرى اشمئزاز المعلم وبعض الزميلات من الرائحة التي تلتصق بأحدنا لأننا لا نقوم للأسف بتغيير ملابسنا بعد أشغال الحقل وقبل الذهاب الى المدرسة، فلا الوقت متوفر ولا الثياب كذلك...

ثيابنا رثة مثل أحذيتنا البالية، المحفظة عبارة عن قماش قديم تخيطه لنا إحدى النسوة لتصنع لنا ما يسمى محفظة، والتلميذ الذي اهترأت محفظته أو انتهت صلاحيتها أثناء السنة الدراسية ما عليه إلا إكمال بقية أيام الدراسة باستعمال شكارة صغيرة تسمى "فيلي" أو "ساشي"..

أدواتنا المدرسية وكراريسنا وكتبنا كانت تفوح منها عادة رائحة الزيت و"الهريسة" لأننا نضع معها وفي نفس المحفظة تلك اللمجة العجيبة "كسكروت"، فكنا عادة ما نتعرض للضرب والعقاب من طرف المعلم لأن تلك الكراس أو ذلك الكتاب ملطخ ببقايا الزيوت أو كما يسميها سيدي المعلم "كتاب مسخ بالايدام".

كانت أمي تعطيني تلك اللمجة وتضعها في محفظتي بعد أن تلفها في بقايا أوراق قديمة هذا إن توفرت بعض البقايا من عشاء البارحة أو كانت تمدني بمبلغ مالي لشراء ذلك "الكسكروت متاع ربع خبز ودورو هريسة وزيت "..

لكن يقع أحيانا أن لا يتوفر لا هذا ولا ذاك أي بمعنى لا بقايا عشاء ولا وجود لعشرين مليما، فكنت أذهب الى المدرسة أتضرع جوعا وقت الفطور، ويوما كاملا...

فكيف لجسد نحيف مثل جسدي أن يتحمل الجوع أمام المدرسة حتى الساعة السادسة مساء وقت عودتي إلى المنزل؟

يقلقني هذا الأمر أحيانا ويثير في الرغبة بأن انقطع عن المدرسة وعدم الذهاب وخاصة لما أرى أترابي يشترون يوميا ما يشتهون من محل "عم صالح". كيف لي أن أتحمل رؤية إبن الجيران يأتيه أخوه أو أبوه بفطوره كل يوم أمام باب المدرسة وانا أموت جوعا...

في يوم من الأيام وأنا ذاهب بمفردي صباحا الى حيث مقر المدرسة خطرت لي فكرة، ستريحني إن نفذتها، من الجوع الذي أعانيه أكثر أيام الأسبوع وأكثر ساعات النهار...

الفكرة دغدغت دماغي وتسربت الى كامل جسدي وكدت أتعرق خوفا من تفعيلها، والفكرة يلزمها جرأة ولكن من أين سأستمد الجرأة؟

نعم سأستمد الجرأة والشجاعة من الحاجة، من الاحتياج ومن الجوع الذي يدعوني الى التنفيذ.

أمر الآن قريبا من المقبرة ويلوح لي ذلك البيت الذي يسكنه قبر الولي الصالح "سيدي بيعيبيد الغربي"، لماذا لا أدخل هناك علني أظفر بما يسد رمقي وإسكات جوعي، فكرت ألف مرة، فكرت أن "عم الجيلاني" حارس المقبرة سيكون بالأكيد بعيدا يرعى أغنامه وأبنائه في المدرسة، لكن زوجته المرأة الطيبة ستكون طبعا في المنزل وربما هي من تتولى حراسة المقبرة والاعتناء بذاك المنزل المقدس أين يرقد سيد الولي...

مررت أمام المكان عديد المرات، الوقت المدرسي يداهمني ويدفعني لإسراع الخطى نحو المدرسة، لكن الجوع يدفعني أكثر للولوج الى قبة "الولي"

وماهي الا لحظات وأجد نفسي داخل البيت وبجانبي ذاك القبر المزركش وتلك الشموع شامخة فوق رأسه وتلك الآنية بها قطع النقود، ولا وجود لبعض الخبز ولا فتات أكل، وبما أن الجوع كافر (كما قيل لي بعد سنوات) قررت أخذ قطع النقود وأغلقت قبضة يدي عليها وأسرعت في الخروج حتى لا تتفطن لي زوجة الحارس التي لمحتها أمام باب بيتها وفي يدها بقايا عود نخلة وتقوم بتنظيف بعض الأوساخ التي خلفتها رياح البارحة....

وصلت مسرعا للقرية، ومباشرة ولجت محل "عم صالح" وطلبت ما لذ وطاب من خبز وزيت وعشر قطع تمر (أو دڨلة لا أعرف بالضبط) لأننا هنا في قريتنا لا نفرق بين "الدڨلة والتمر" فكلها ثمار النخلة التي لا تنبت في أرضنا. تبضعت بعض الحلوى وكان المجموع الذي علي دفعه هو ثلاثون مليما ولم يتبقى معي مليما...

أكلت، شبعت، دخلت القسم لكن لم أستوعب الدرس، من المرات القلائل حقا ألا أستوعب ما يقوله سيدي المعلم فكان تفكيري كله فيما فعلت، هل حقا أنا سارق؟ هل حرام أم حلال ما قمت به؟ ماذا ستقول أمي لو سمعت بالأمر؟ كم من الضرب سيتحمل جسدي لو عرف أبي بالأمر؟

هل سأواصل غدا نفس العملية أم لن أكرره...؟

في طريق العودة الى بيتنا خطرت لي فكرة الدخول الى نفس المكان وطلب الصفح والسماح من سيدي "بنعبيد" لكن حارس المقبرة كان هناك فخشيت الأمر وواصلت طريقي، ولم أطلب الصفح.

خلال هذه السنة الدراسية أغرمت كثيرا باللعب وخاصة انني لم ألعب طيلة السنوات السابقة، أغرمت بكرة القدم ولعبة "البيس" و"الزربوط والنحلة" ولعبة "الكاري" التي ألعبها مع أختي أمام بيتنا...

وشاءت الصدف تلك السنة أن يتم تأسيس جمعية رياضية واسمها "النادي الرياضي بتاكلسة" واختصاصها كرة القدم وتمت تهيئة ملعب رياضي في إحدى قرى تاكلسة و بالصدفة أنه كان في قرية "البريج" غير بعيد عن المدرسة وكان لهذا الحدث الوقع الكبير علينا وأصبحت لدينا جمعية رياضية لكرة القدم مثل كل الجمعيات الكبيرة ونحن من تعودنا على سماع أخبار الكرة في المذياع وسماع مقابلات الكرة كل يوم أحد لدرجة أننا أصبحنا أحباء "للنادي الافريقي أو للترجي الرياضي التونسي أو لسكك الحديد الصفاقسي" (إن شاء الله ما يتغششوش علي أحباء الفرق الأخرى)

فكان وجودنا ونحن صغارا في ملعب "البريج" أكثر من وجودنا في مدرسة "البريج" فكنا لا نتخلف عن تدريبات الفريق والتي كادت أن تكون يومية...

أصبحت أمر كل يوم أمام ضريح "الولي" وألجه ولا أخرج إلا ومعي كل النقود التي أجدها فوق قبره ولا أترك له فلسا واحد فهو لا يحتاجها أبدا، آخذها أنا لأشتري لنفسي اللمجة أو قطع الحلوى أو ما أحتاج من أقلام وكراسات خير من أن يأخذها "عمي الجيلاني" ليشتري بها الخمر ليسكر ويرقص في الأعراس...

حتى جاء اليوم الذي خشيته وخفت أن يأتي، يوم عرفت أمي وعلمت بأمري...