تليلي في رسالة بعثها الى بورقيبة منذ 60 سنة: «لا يمكن خداع الشعب إلى ما لا نهاية»

تونس/ الشعب نيوز- «لا يمكن خداع الشعب إلى ما لا نهاية»،ليست هذه العبارة مجرّد حكمة أخلاقية أو شعار احتجاجي عابر، بل هي خلاصة تجربة نضالية ورؤية سياسية استباقية صاغها التاريخ بمداد الصراع لا بحبر البلاغة. فالتاريخ لم يكن يومًا سردًا جافًا للأحداث، بل لحظات مواجهة حاسمة يقف فيها الحق عاريًا أمام جبروت السلطة، بكلمة لا تنحني ولا تساوم.

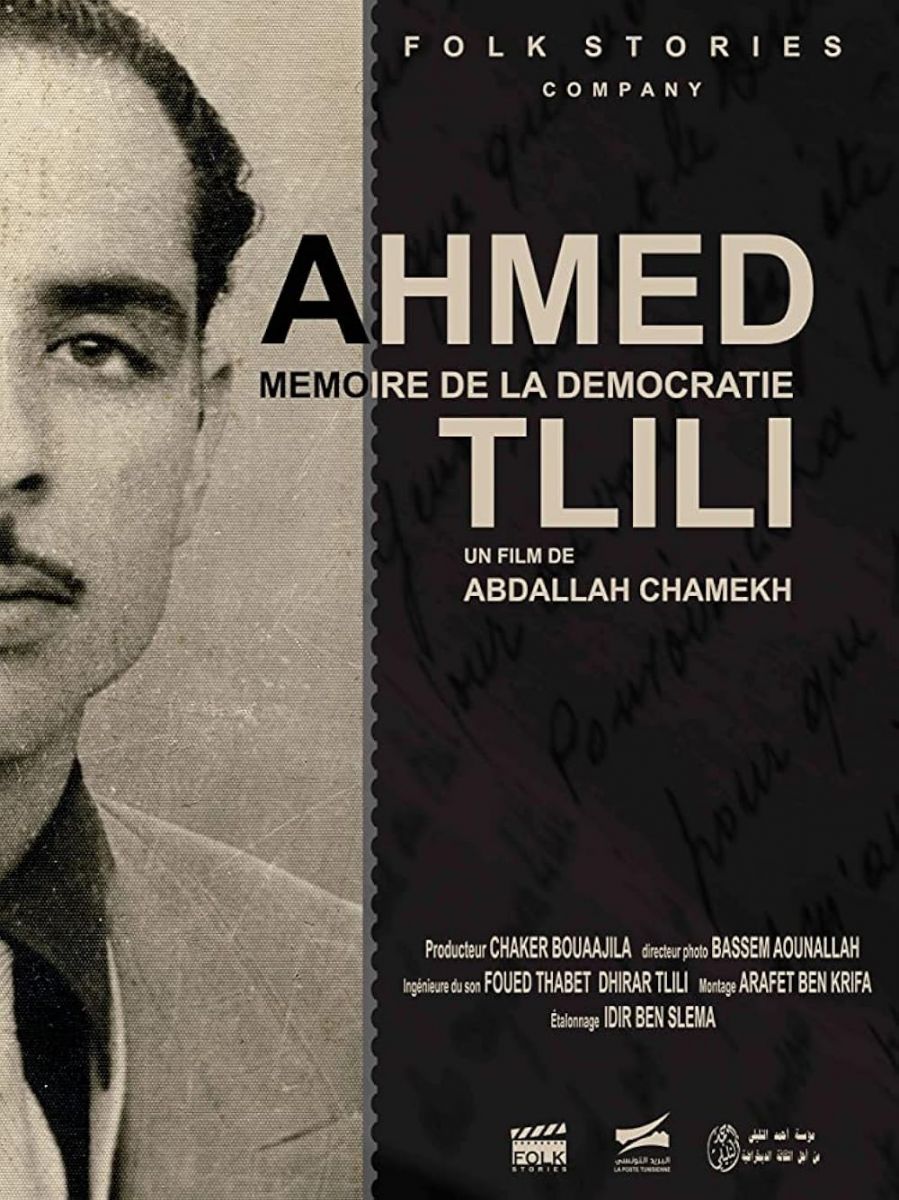

وفي سجلات الذاكرة الوطنية التونسية، تبرز لحظة الخامس والعشرين من جانفي 1966 كشمس لا تغيب، حين قرّر المناضل أحمد التليلي، من مهجره الاختياري في أوروبا، أن يغمس ريشته في محبرة الوجع الوطني ليخطّ لرفيق دربه الحبيب بورقيبة رسالة لم تكن عتابًا شخصيًا، بل «جراحة سياسية» عميقة لاستئصال أورام الاستبداد الناشئة. رسالة تخاطب الحاضر بروح الغد، وترسم معالم وطن لا يرى في السيادة قيدًا على الحرية، بل يرى في الحرية جوهر السيادة ومنبعها الأصيل.

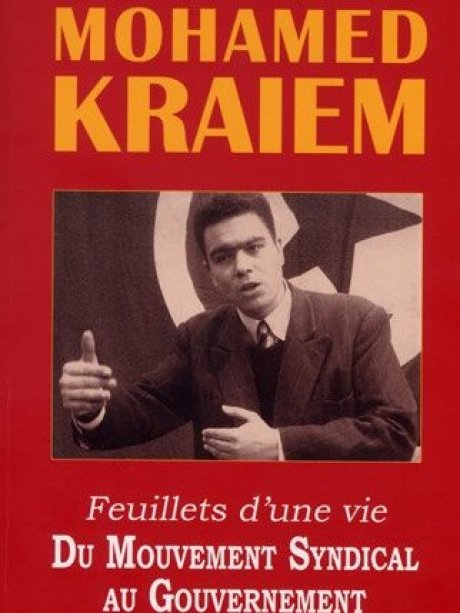

لم يكن أحمد التليلي حينها معارضاً طارئاً أو باحثاً عن موقع، بل كان ابناً شرعياً للتربة التونسية، استمد صلابته من صخور قفصة وعنفوان جبالها منذ ولادته في أكتوبر 1916. لقد اكتسب شرعيته من رحم المعاناة، ومن قمم جبال "عرباطة" التي شهدت في 13 فيفري 1952 انطلاق رصاصاته الأولى في عملية "السطح" التاريخية؛ تلك العملية التي خاضها صحبة فدائيين تحت قيادة الشيخ العربي العكرمي ببراعة عسكرية مذهلة، استهدفت دوريات الجندرمة الفرنسية في "أم العرائس" وهزّت أركان الاستعمار.

هذه السيرة التي مزجت بين رصاص المحارب وبصيرة السياسي، هي التي منحت رسالته "الشرعية الأخلاقية"؛ فهو يخاطب السلطة بلسان من بناها بدمه، وظل وفياً لهذا النهج حتى وهو يُشرف على العمليات الحربية في الجنوب أثناء معركة الجلاء عام 1961، حامياً لظهر الوطن ومؤمّناً لسيادته الميدانية.

I/ قراءة في رسالة أحمد التليلي إلى بورقيبة: فلسفة الحكم وشرعية الديمقراطية الشعبية:

انطلق أحمد التليلي في رؤيته من قاعدة فقهية سياسية صلبة، مفادها أن السيادة التي لا يسندها شعبٌ حرّ ومشارك هي سيادةٌ هشة ومُهددة في صميمها؛ فقد أدرك بحدسه النضالي مبكراً أن السلطة حين تنفرد بالقرار وتوصد الأبواب أمام الرأي الآخر، تصبح بالضرورة سجينة "تقاريرها الخاصة" ورهينة لما تريد الحاشية إيصاله للزعيم. ومن هنا جاء تحذيره الذي يقطر حكمة استباقية حين كتب في رسالته مؤكداً: «إن ما يبدو في الظاهر قوّةً للحكم، ليس في الواقع إلا مظاهر تخفي حقائق مغايرة، بل ومناقضة، تستوجب فحصًا دقيقًا وموضوعيًا، وإلا وجدنا أنفسنا يومًا ما متجاوزين بالأحداث».

إن هذا التحليل يمثل صرخة تحذير لبورقيبة من "وهم الاستقرار" الزائف، فبدون إشراك المواطن تظل السيادة جسداً بلا روح، وتتحول الدولة إلى هيكل ينخره الوهن من الداخل بينما يظن الحاكم أنه في قمة مجده.

المنطق الأمني للدولة واغتراب الذات التونسية:

ببراعة سوسيولوجية فذّة، حلل التليلي كيف أن هيمنة الأحادية والمنطق الأمني حوّلت التونسي إلى "كائن مزدوج" يعيش اغتراباً حاداً؛ فهو يضطر لإظهار الولاء المطلق للسلطة بينما يغلي السخط في أعماقه، مما يقتل روح المبادرة الوطنية الصادقة.

وقد جسد التليلي هذه الحالة التراجيدية بقوله: «تكاد الغالبية الساحقة من التونسيين تصفّق كل يوم في العلن، في حين ينتقد كل واحد في الخفاء». ويرى التليلي في هذا "النفاق القسري" أكبر جريمة ارتكبتها السلطة في حق الشخصية التونسية؛ فالشعب الذي يُرغم على الكذب ويخشى قول الحقيقة، لن يملك يوماً الشجاعة الأخلاقية للدفاع عن وطنه بصدق وقت الأزمات الوجودية.

تقويض العدالة و الهيمنة على المؤسسات :

توقف التليلي بمرارة عند محاولات السلطة تدجين القضاء وتحويله من حصن للحقوق إلى "إدارة تنفيذية" تابعة للحزب الواحد، مستنكراً خرق قواعد التدرج المهني للقضاة والتنكيل بالمحاماة عبر سجن عميدهم وحل مجلس هيئتهم. وجزم التليلي بأن حقوق الدفاع في تونس أصبحت «مجرد نظريات لا واقع لها». كما نبه إلى تحول جواز السفر من حق مواطنة إلى «أداة عقاب تُسحب أو تُمنح حسب أهواء الإدارة، بناءً على تقارير كاذبة من مخبرين بلا ضمير»، مما يجعل المواطن يعيش حالة من الارتهان لمزاجية السلطة الأمنية.

انكماش "الحزب الواحد" :

تجلت عبقرية التليلي في صياغة الاستعارات السياسية حين وصّف مآل الحزب الدستوري وتآكل شرعيته، مشبهاً انحسار فضاءات الحرية بـ "قطعة الجلد" التي تنكمش كلما اشتد عليها الجفاف، حين كتب: «لقد تقلّصت الديمقراطية شيئًا فشيئًا كما تنكمش قطعة الجلد، بينما أخذ رجل الشارع يتساءل: هل الرئيس على علم فعلي بما يجري؟». إن هذا الانكماش كان نتيجة مباشرة لدمج الحزب في أجهزة الدولة وتحويل قياداته إلى "أدوات رقابة" وتدجين، مما أدى إلى حالة من "العمى السياسي" جعلت السلطة تفقد القدرة على رؤية الواقع.

المنظمات الوطنية.. من الشراكة إلى الترويض:

اعتبر التليلي أن استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وإضعافه هو خطيئة كبرى؛ فالمؤسسة النقابية كانت "الوسيط التاريخي" وصمام الأمان. وقد حذر من أن غياب الأجسام الوسيطة المستقلة سيخلق بالضرورة «فراغاً سياسياً واجتماعياً لا يمكن ملؤه إلا بالتآمر أو الانفجارات غير المحسوبة». فبالنسبة للتليلي، تمثل النقابة "الرئة الثانية" للوطن، وإذا ما أصرت السلطة على خنقها، فإن جسد الدولة بأكمله سيصاب بالاختناق السياسي.

البرلمان الصوري و وهم "الصناديق الإنتخابية":

بلغ نقد التليلي ذروته عند تشريحه لوضع مجلس الأمة، متهكماً على المسرحية الانتخابية التي تُهدر فيها الأموال؛ فقد كتب بتهكم لاذع: «لماذا لا يُعيَّن النواب بمرسوم يوفر الوقت والمال والعناء؟ إن المجلس لا يمثّل سلطة تشريعية حقيقية؛ فهو مكافأة للبعض ووظيفة وهمية للبعض الآخر». لقد رأى التليلي أن تزييف الإرادة يولد كفراً شعبياً بمؤسسات الدولة، ويجعل المجلس مجرد عبء على ميزانية الشعب.

المأزق الاقتصادي: "الاستبداد كمعيق للتنمية"

ربط أحمد التليلي ببراعة مذهلة ورؤية استشرافية بين انغلاق الأفق السياسي وبين الفشل التنموي والانهيار الاقتصادي؛ فقد أكد في تشريحه أن غياب الرقابة الشعبية وحرية النقد قد فتحا الأبواب على مصراعيها لعودة الرشوة والمحسوبية، وتفشي "بيروقراطية غير مسؤولة" تعيق المبادرة الوطنية وتقتل روح الإبداع في الإنتاج.

بالنسبة للتليلي، الحرية والشفافية ليستا مجرد ترف أخلاقي أو شعارات حقوقية، بل هما المحرك الأساسي والوحيد لبناء اقتصاد شفاف وقوي وقادر على المنافسة؛ إذ يرى أن أي نظام يفتقر للرقابة الديمقراطية سيتحول حتماً إلى مرتع للفساد الذي ينخر جسد الوطن حتى يتركه خاوياً على عروشه، وهو ما تنبأ به التليلي قبل سنوات من أزمة "التعاضد" والانهيارات الاقتصادية اللاحقة.

الارتهان الإعلامي: "غربة الحقيقة وصناعة الملل"

انتقل أحمد التليلي في تشريحه إلى الجبهة الفكرية، حيث حلل بمرارة وضع الإعلام التونسي الذي تحول من صوت للثورة والوعي إلى أبواق تابعة للسلطة الأحادية؛ فوصف الصحافة التونسية في تلك الفترة بأنها باتت «مقيدة ومملة، مما يدفع المواطن للبحث عن الحقيقة في الصحف الأجنبية» رغم كل محاولات فرضها عبر "الاشتراكات الإلزامية" الممنوحة للموظفين.

لقد أدرك التليلي أن الإعلام الحر ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هو "العين الرقيبة" التي تحمي الدولة من عيوبها؛ وبدون هذا الإعلام، تنقطع صلة الوصل بين الحاكم والمحكوم، ويعيش الشعب في "غربة إعلامية" تجعله يستقي أخباره من الخارج، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وللسيادة الوطنية التي لا تُحمى بالتعتيم، بل بالصدق والمكاشفة.

II/ الرؤية الاستشرافية لأحمد التليلي:

تتجلى عبقرية أحمد التليلي في قدرته الفذة على استشراف تلازم المسارين؛ فلا وطنية حقيقية دون ديمقراطية تحصنها، ولا ديمقراطية مستدامة دون سيادة وطنية تحميها. لقد رأى التليلي أن الاستبداد الداخلي هو الثغرة الكبرى التي ينفذ منها الارتهان الخارجي؛ فالحاكم الذي يفقد شرعيته الشعبية يضطر قسراً للبحث عن "شرعية بديلة" لدى القوى الأجنبية، مما يحول السيادة إلى شعار فارغ.

كانت رؤيته تقوم على أن "تحرير الوطن" الذي بدأ بالبندقية لا يكتمل إلا بـ "تحرير المواطن".

وفي سياق هذا الاستشراف، لم تتوقف عبقرية أحمد التليلي عند حدود البندقية، بل امتدت لتؤسس لـ "هيكل تنظيمي مستقل" يحمي المنظمة النقابية من الترويض والارتهان. لقد أدرك ببعد نظرٍ ثاقب أن الحرية بلا "حصانة مالية" هي حرية مهددة، فخاض معركة بناء الاستقلال المادي للاتحاد، مبتدئاً بفرض نظام الاقتطاع الآلي بنسبة 1% من الأجور في جانفي 1958، وهو القرار الذي حوّل الاتحاد من منظمة تعيش على المنح الحكومية إلى مؤسة عصرية تملك سيادة قرارها من خلال استقلالها المالي.

وبفضل هذا الاستقلال، شيّد التليلي صروحاً عمالية خالدة؛ من "بنك الشعب" (12 ماي 1965) ليكون الذراع المالية للكادحين، إلى نزل "أميلكار" (1964)، وصولاً إلى تأسيس مطبعة خاصة لـ جريدة "الشعب" (1 ماي 1959) لتكون صوت من لا صوت لهم. هذا البناء المؤسساتي لم يكن ترفاً، بل كان "أنياباً" اقتصادية تحمي الموقف السياسي للمنظمة وتمنع تدجينها.

لقد استشرف التليلي أن الاستقلالية النقابية ليست مجرد شعار، بل هي قدرة مادية على الصمود أمام ضغوط السلطة؛ فالمنظمة التي تملك إعلامها وتمويلها هي الوحيدة القادرة على أن تظل طرفاً شريكاً في بناء الوطن، لا تابعاً لمكاتب الوزراء.

III/العبرة والدروس:

إن استعادة فكر أحمد التليلي اليوم هي ضرورة لاستكمال بناء الدولة الوطنية الحقة التي لا تزال تتأرجح بين مطامح الحرية ومخاوف الردة الاستبدادية. إن الرسالة تكمن في أن "السيادة الوطنية" ليست صكاً على بياض لمصادرة "الحرية الفردية والعامة"؛ بل إن السيادة الحقيقية هي التي تتغذى من وعي الشعب وحقه في الاختلاف، كما أن الديمقراطية دون الوعي بالسيادة الوطنية تؤدي حتماً إلى السقوط في "الشكلانية" وزيف "الحرية".

وعلى المنظمات النقابية اليوم أن تدرك أن الاستقلال المادي الذي أسسه التليلي لم يكن بهدف الترف، بل كان درعاً لحماية القرار النقابي المستقل. واليوم، لا يمكن لأي منظمة أن تدافع عن الوطن وهي تقبل بتدجين إرادتها أو صمتها أمام انكماش "قطعة الجلد" الديمقراطية فيها وخارجها مرة أخرى.

لقد ختم أحمد التليلي رحلته بوصية لا تزال نابضة: «إن تربية الشباب على الحرية هي الضمانة الوحيدة لتفادي نشوء نزعات ديكتاتورية وفاشية في المستقبل». وعليه، فإن تونس لا تكون سيدة إلا بأبنائها الأحرار، ولا تكون قوية إلا بمؤسساتها المستقلة، وهذا هو "المانيفستو" الخالد الذي تركه لنا أحمد التليلي؛ الرجل الذي ناضل بالرصاص في الجبال، وبالفكر في المنفى، وبالتأسيس الاقتصادي في الاتحاد، ليقول لنا إن الوطن والحرية توأمان لا ينفصلان.

* طارق الشيباني/ الشعب الورقية بتاريخ 22 جانفي 2026 ص 8 و9.